Nachhaltigkeitscontrolling

Planung, Steuerung und Kontrolle der Nachhaltigkeitsziele

Einführung: Was ist Nachhaltigkeitscontrolling?

Das Nachhaltigkeitscontrolling (auch Green Controlling genannt) ist ein relativ neuer Bereich in der Unternehmensführung, der im Zeitalter ökologischen Bewusstseins und sozialer Verantwortung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Kunden, Investoren und Mitarbeiter erwarten heute von Unternehmen, dass sie sich nachhaltig verhalten. Nachhaltigkeitscontrolling kann Unternehmen dabei helfen, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Es umfasst die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle der Nachhaltigkeitsziele eines Unternehmens in den Dimensionen „Umwelt“, „Soziales“ und „Unternehmensführung“ (ESG, Environment, Social, Governance).

Analog zum klassischen Controlling werden in diesem Bereich die entsprechenden Kennzahlen erhoben, mit denen sich die Nachhaltigkeitsziele planen, messen und reporten lassen. Eine wesentliche Aufgabe besteht deswegen auch in der Bereitstellung der erforderlichen Daten und Analysen für das Nachhaltigkeitsreporting.

Hauptvorteile: Was bringt Nachhaltigkeitscontrolling dem Unternehmen?

Unternehmen müssen ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken transparent gestalten, da diese die Reputation und den Unternehmenswert maßgeblich beeinflussen. Zudem legen Kapitalgeber und Zielgruppen wie die auf Nachhaltigkeit fokussierte Generation Z (als potenzielle Kunden und Mitarbeitende) zunehmend Wert darauf, dass Unternehmen ihre Geschäftspraktiken nachhaltig ausrichten. Mit dem wachsenden gesellschaftlichen Stellenwert von Nachhaltigkeit sind Unternehmen gezwungen, ihre Strategien, Produkte und möglicherweise sogar ihr Geschäftsmodell hinsichtlich Nachhaltigkeit zu überprüfen und anzupassen. Entsprechend kann die Ausrichtung auf Nachhaltigkeitstrends zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen.

Darüber hinaus befähigt ein effektives Nachhaltigkeitscontrolling Unternehmen dazu, der Vielzahl an regulatorischen Anforderungen – die sich beispielsweise aus der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der EU-Taxonomie ergeben – proaktiv zu begegnen und sich als verantwortungsbewusste Akteure in der Gesellschaft zu positionieren. Außerdem eröffnet es neue Geschäfts- und Innovationsmöglichkeiten, indem es das Bewusstsein für nachhaltige Wertschöpfung schärft. Weitere Vorteile liegen in möglichen Kosteneinsparungen dank effizienterer Nutzung von Ressourcen sowie der Risikominimierung durch Vermeidung von Umweltschäden

Allgemeine Herausforderungen: Worauf müssen Unternehmen beim Nachhaltigkeitscontrolling achten?

Nachhaltigkeitscontrolling erfordert auch ein tiefgreifendes kulturelles Umdenken und die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie. Zudem kann die Definition und Messung von Nachhaltigkeitszielen komplex sein, insbesondere angesichts der vielfältigen Stakeholder-Erwartungen. Hierzu sind geeignete Kennzahlen für Nachhaltigkeitsziele zu entwickeln. Darüber hinaus gilt es, die Kommunikation von Nachhaltigkeitsergebnissen an Stakeholder transparent und angemessen zu gestalten.

Auch stellen sich durch den veränderten Fokus völlig neue Fragen, beispielweise: Sollte die bereits abgeschriebene Anlage nun durch eine CO2-einsparende ersetzt werden? Erstellt man eine Betriebsfläche einstöckig und nimmt den hohen Flächenverbrauch in Kauf oder setzt man auf eine mehrstöckige, aber deutlich teurere Lösung? Nachhaltigkeitscontrolling ist also komplexer, da eine multidimensionale Bewertung von Sachverhalten zum Standard wird.

Technologische Herausforderungen: Wie können Unternehmen Nachhaltigkeitscontrolling umsetzen?

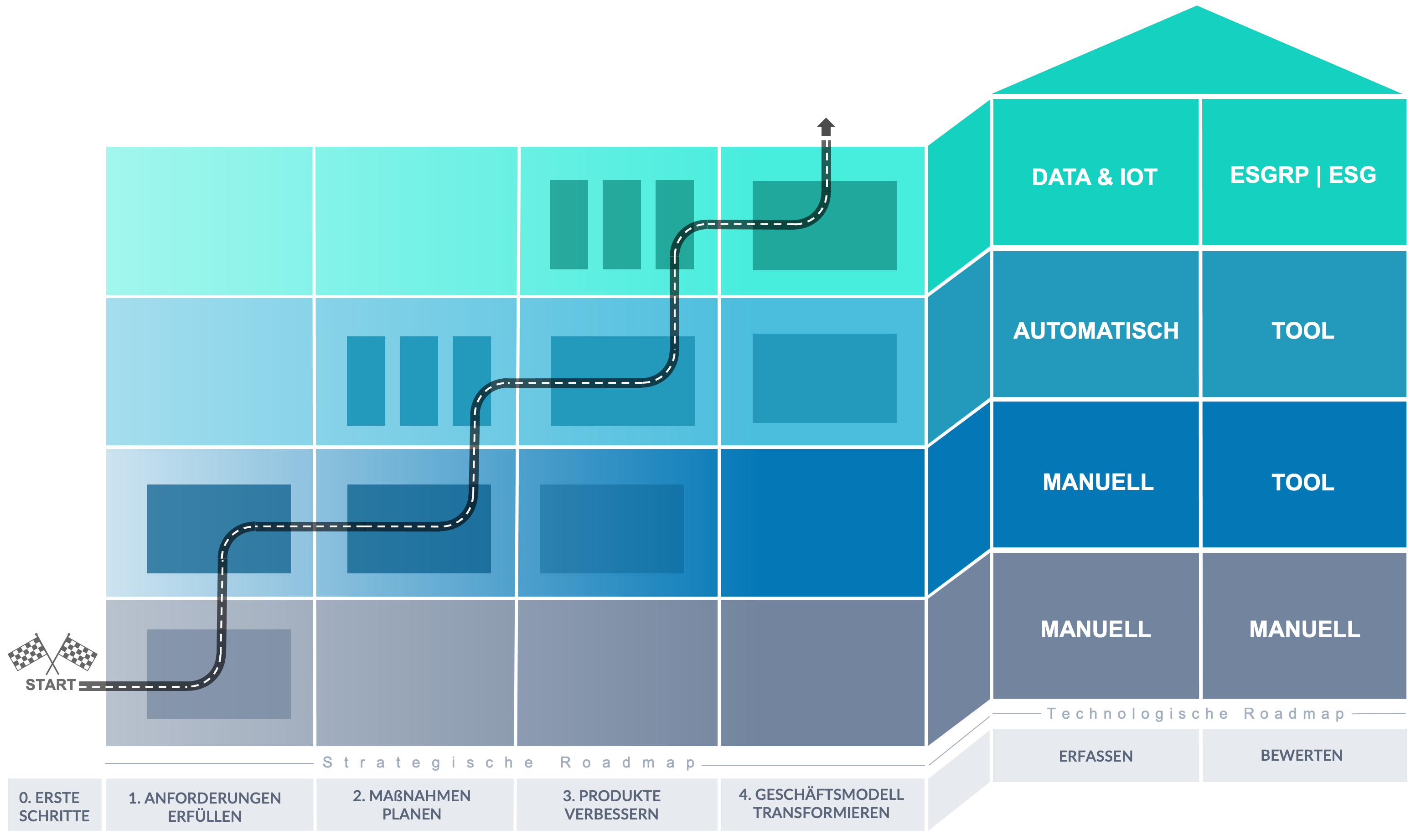

Die Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitsdaten ist die zentrale Aufgabe des Nachhaltigkeitscontrollings. Hierzu bedarf es entsprechender Technologien, die zur individuellen Nachhaltigkeitsstrategie passen. Eine Möglichkeit, hier zu einer plausiblen Kosten-Nutzen-Abwägung zu kommen, besteht in der Einordnung in ein ESG-Reifegradmodell (siehe Abbildung).

ESG-Reifegradmodell, basierend auf den zwei Dimensionen "strategische Ausrichtung"

1. Regulatorische Auflagen erfüllen

Für kleinere Organisationen oder bei geringem Impact, ist es sinnvoll, lediglich die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Die manuelle Sammlung und Auswertung per Excel kann jedoch nur der erste Schritt zu einem gesetzeskonformen – und Stakeholder-orientierten – ESG-Reporting sein und ist meist nicht auditierbar.

2. Nachhaltigkeit aktiv verbessern

Ausgehend vom Nachhaltigkeitsreporting entwickeln Unternehmen in der Regel einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Nachhaltigkeit. Die Erfassung kann weiterhin per Excel-Erfolgen, jedoch gilt es nun, die Prozesse für die Sammlung und Auswertung auditierbar in einer Anwendung umzusetzen, die Rohdaten sammelt, erforderliche ESG-Kennzahlen unternehmensweit errechnet, Reports erstellt und ein Monitoring der Maßnahmen übernimmt.

3. Produkte und Dienstleistungen nachhaltiger machen

In dieser Stufe berichten Unternehmen ihre ESG-Kennzahlen nicht nur organisations-global, sondern berechnen und planen ihren Footprint auf der Ebene von einzelnen Produkten und Dienstleistungen. Nun ist eine gemeinsame Datenplattform zur Sammlung und entsprechenden Aufbereitung der Rohdaten – etwa aus Messgeräten und ERP-Systemen - als Ablöse der Excel-Sheets erforderlich, um manuelle Arbeitsschritte zu eliminieren und die (regelmäßige und konsistente) Erfassung der Rohdaten zu beschleunigen. Aktuell finden sich hierzu keine fertigen Standardprodukte, die Umsetzung ist daher immer ein individuelles IT-Projekt.

4. Transformation des Geschäftsmodells

Die Nutzung von Technologien zur Unterstützung des Nachhaltigkeitscontrollings bedarf grundsätzlich einer systematischen Planung. Dazu gehören die Auswahl und Implementierung geeigneter Software- und Informationssysteme, der Umgang mit großen Datenmengen und die Sicherstellung der Datenqualität und -sicherheit.

Einsatzbereiche im Unternehmen: Wo wird Nachhaltigkeitscontrolling genutzt und welche Nachhaltigkeitskennzahlen gibt es?

Nachhaltigkeitscontrolling ist in verschiedenen Unternehmensbereichen anwendbar, wie Finanzen, Beschaffung, Produktion, Marketing und Personalwesen. Es ermöglicht die Optimierung von Prozessen und Ressourcen, die Erhöhung der Mitarbeitermotivation und die Verbesserung der Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Zu den wesentlichen Nachhaltigkeitskennzahlen gehören unter anderem:

Ökologische Kennzahlen:

- Energieverbrauch

- Wasserverbrauch

- Abfallmenge

- Treibhausgasemissionen

- Flächenverbrauch

- Einsatz erneuerbarer Energien

- Ressourceneffizienz

- Kreislaufwirtschaft

Soziale Kennzahlen:

- Mitarbeiterzufriedenheit

- Arbeitssicherheit

- Einhaltung von Menschenrechten

- Bekämpfung von Armut und Ungleichheit

- Diversity und Inclusion

- Fairer Handel

- Soziale Verantwortung

Wirtschaftliche Kennzahlen:

- Gewinn

- Umsatzrendite

- Marktkapitalisierung

- Arbeitsplatzschaffung

- Innovationsfähigkeit

- Kundenzufriedenheit

- Reputation

Zielgruppen: Für welche Unternehmen und Stakeholder ist Nachhaltigkeitscontrolling relevant?

Die Hauptzielgruppen in Unternehmen sind Geschäftsführer, Controller, Risikomanager und Nachhaltigkeitsbeauftragte. Es ist jedoch auch für andere Stakeholder wie Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Regulierungsbehörden und die breite Öffentlichkeit von Interesse. Rund um die technologische Umsetzung sind darüber hinaus die IT-Abteilungen gefragt.

Implementierung: Wie lässt sich Nachhaltigkeitscontrolling implementieren?

Einem Unternehmen, das beginnt, die Daten für sein Nachhaltigkeitsreporting zu sammeln und daraus die relevanten Kennzahlen zu berechnen, werden sich darüber hinaus relativ schnell die drei folgenden Fragen stellen:

Was sind die Anforderungen für das Reporting? Woher kommen die notwendigen Daten? Wie berechnen sich die erforderlichen Kennzahlen aus den Rohdaten? Für eine dauerhafte Lösung muss die Organisation ein Konzept erstellen und die Aufgabenstellung in vier Bereiche einteilen (siehe Schaubild):

Vier Bereiche gilt es für eine langfristige Datenfluss-Lösung abzudecken

Langfristig müssen Unternehmen alle vier Bereiche digitalisieren und die Prozesse automatisch ablaufen lassen. Damit stellen sie sicher, dass die Daten korrekt und vollständig sind. Zudem sind die Daten dann schnell und einfach zu überprüfen und zu analysieren, was für externe Audits und Zertifizierungen von großer Bedeutung ist.